Patriarch

von

Moskau

und

der

ganzen

Rus'

Aleksij

II.:

Osterbotschaft

Bischof

Hilarion

von

Wien

und

Österreich:

Osterbotschaft

Bischof

Hilarion

von

Wien

und

Österreich:

Ostern

ist

immer

Philipp

Harnoncourt:

Auf

dem

Weg

zum

leeren

Grab

Wiener Alt-Erzbischof und Brückenbauer nach Osten

Franz Kardinal König gestorben

KATHOLISCHE PRESSEAGENTUR: www.kathpress.at

Orthodoxe Christen gedachten Kardinal Königs im Stephansdom

Wien, 28.3.04 (KAP) Im Zeichen der Dankbarkeit für die "vorbildliche, einmalige und großartige ökumenische Pionierarbeit" Kardinal Königs stand am Freitagnachmittag ein orthodoxes Totengedenken am Sarg des verstorbenen Alterzbischofs im Wiener Stephansdom.

An dem Totengedenken wirkten mit Metropolit Michael Staikos und dem russisch-orthodoxen Bischof Hilarion (Alfejew) an der Spitze alle orthodoxen Seelsorger Wiens mit.

Kardinal Christoph Schönborn war bei dem Totengedenken anwesend.Die Gebete und Gesänge erklangen in den verschiedenen Sprachen der orthodoxen Gemeinden, aber auch auf deutsch. Das Vaterunser wurde gemeinsam gebetet.

Es war das erste Mal, dass in Europa am Sarg eines katholischen Bischofs ein orthodoxes Totengedenken stattfand.

Außergewöhnlich war auch das Zusammenwirken aller orthodoxen Kirchen, angefangen von den Kirchen von Konstantinopel und Moskau.

"Dieses Gedenken war ganz im Geist Kardinal Königs“ fasste treffend die Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Oberin Christine Gleixner zusammen.

KATHOLISCHE PRESSEAGENTUR: www.kathpress.at

Der Erzbischof von Wien Kardinal

Christoph Schönborn besuchte die russisch-orthodoxe Kathedrale

des

Hl. Nikolaus in Wien

Am 7. Jänner 2004, dem Fest der Geburt Christi,

besuchte der Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn die Kathedrale

des

Hl. Nikolaus in Wien. Am Kircheneingang wurde er vom Vertreter der

Russischen Orthodoxen Kirche bei den europäischen Internationalen

Organisationen, dem Bischof von Wien und Österreich Hilarion begrüßt. Der

Kardinal wurde zur linken Chorrampe geleitet, von wo er der Göttlichen Liturgie

folgte, die Bischof Hilarion in Konzelebration mit dem Pfarrer der Kathedrale

Erzpriester Vladimir Tyschuk und den Kathedralklerikern Erzpriester

Chrysostomos Pijnenburg und Priester Radoslav Ristic und dem Kleriker der

Kathedrale zu Mariä Entschlafung in Budapest Diakon Kyrill Tatarka feierte. Vor

dem Beginn des eucharistischen Kanons tauschten Kardinal Schönborn und Bischof

Hilarion den Friedenskuss aus.

Am 7. Jänner 2004, dem Fest der Geburt Christi,

besuchte der Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn die Kathedrale

des

Hl. Nikolaus in Wien. Am Kircheneingang wurde er vom Vertreter der

Russischen Orthodoxen Kirche bei den europäischen Internationalen

Organisationen, dem Bischof von Wien und Österreich Hilarion begrüßt. Der

Kardinal wurde zur linken Chorrampe geleitet, von wo er der Göttlichen Liturgie

folgte, die Bischof Hilarion in Konzelebration mit dem Pfarrer der Kathedrale

Erzpriester Vladimir Tyschuk und den Kathedralklerikern Erzpriester

Chrysostomos Pijnenburg und Priester Radoslav Ristic und dem Kleriker der

Kathedrale zu Mariä Entschlafung in Budapest Diakon Kyrill Tatarka feierte. Vor

dem Beginn des eucharistischen Kanons tauschten Kardinal Schönborn und Bischof

Hilarion den Friedenskuss aus.

Nach dem Entlassungsgebet der Göttlichen

Liturgie wandte sich Bischof Hilarion in seinem Namen und im Namen der

Pfarrangehörigen der Kathedrale zum hl. Nikolaus mit einem Grußwort in

deutscher Sprache an den hohen Gast. Kardinal Schönborn begrüßte seinerseits

Bischof Hilarion und seine Herde herzlich. (Die Grußworte sind unten

beigefügt.)

Nach Beendigung des Gottesdienstes wurde im Refektorium der Kathedrale ein Mittagessen gegeben, während dessen das Oberhaupt der Wiener Erzdiözese der Römisch-Katholischen Kirche die Möglichkeit hatte, sich mit den Klerikern und den Gläubigen der Diözese von Wien und Österreich der Russischen Orthodoxen Kirche zu unterhalten.

Grußwort

des Bischofs Hilarion

an den Erzbischof von Wien Kardinal Christoph Schönborn

aus Anlass seines Besuches in der Russischen orthodoxen

Kathedrale

des

Hl.

Nikolaus am 7. Januar 2004

Eure

Eminenz!

Eure

Eminenz!

In meinem Namen und im Namen der Russisch-orthodoxen

Gemeinde Österreichs begrüße ich Sie herzlich in diesem heiligen Gotteshaus,

der Kathedralkirche der Diözese von Wien und Österreich des Moskauer

Patriarchats. Diese am Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Kirche ist bis

heute eine der architektonischen Sehenswürdigkeiten Wiens. Obwohl sich die

Kirche auf dem Territorium der Russischen Botschaft befindet, sind die

Pfarrangehörigen nicht nur Russen, sondern auch Ukrainer, Belorussen, Moldawer,

Georgier, Österreicher und Vertreter anderer Nationalitäten. Das hängt in

erster Linie mit dem multinationalen Charakter der Russischen Orthodoxen Kirche

selbst zusammen, die mehr als einhundert Millionen orthodoxe Christen

vereinigt, die in verschiedenen Ländern leben und verschiedene Sprachen

sprechen.

Heute feiert unsere Kirche das Fest der

Geburt Christi. „Heute ist Gott auf die Erde gekommen, und der Mensch ist in

den Himmel gestiegen“, heißt es in einem Kirchenlied. Gott wurde Mensch, um uns

den Weg in den Himmel zu eröffnen, um unser Leben mit neuem Inhalt zu füllen

und um uns Hoffnung auf Heil zu schenken. Wir haben heute auch darum gebetet,

dass jeder von uns Teilhaber an diesem großen und verborgenen Heilsgeheimnis

werde, das durch das in Bethlehem geborene Christuskind geoffenbart wurde.

Wir haben auch unser inständiges Gebet um den

Frieden auf der ganzen Welt, um den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes und

um die Vereinigung aller verrichtet. Zwei Jahrtausende sind nach der Geburt

Christi vergangen, aber auf der Erde gibt es nichts Ersehnteres als den

Frieden: Viele Länder, darunter auch das Heimatland unseres Erlösers, sind

weiterhin eine Arena kriegerischer Konflikte. Fast eintausend Jahre sind

vergangen seit der tragischen Spaltung zwischen den Christen des Ostens und

Westens, und die Einheit der christlichen Welt ist noch immer nicht wiederhergestellt.

Wir sind betrübt darüber, aber wir glauben daran, dass der Herr imstande ist,

die zwischen den Menschen errichteten Barrieren niederzureißen. Wir sind dessen

eingedenk, dass das Streben nach Überwindung der existierenden Trennungen, nach

Wiederherstellung der Einheit der Kirchen und nach Schaffung einer Atmosphäre

des Vertrauens unter den Christen der verschiedenen Konfessionen unsere

unmittelbare Pflicht ist.

Das „österreichische Modell“ der

zwischenchristlichen Zusammenarbeit kann für viele Regionen der Welt als

Beispiel dienen, in denen das Niveau des gegenseitigen Verständnisses von

Orthodoxen und Katholiken bedeutend niedriger ist. Einen bedeutsamen Beitrag

zur Schaffung dieses Modells hat Ihr Vorgänger Kardinal Franz König geleistet, dessen

Werk Sie, Eminenz, in würdiger Weise fortsetzen. Als einer der führenden

Hierarchen der Römisch-Katholischen Kirche empfinden Sie gleichzeitig auch eine

tiefe Liebe zur Orthodoxie, was nicht nur Ihre kirchliche Tätigkeit zeigt,

sondern auch Ihre theologischen Werke, die der Tradition der Ostkirche gewidmet

und in der orthodoxen Welt weit bekannt sind.

Erlauben Sie mir, Eure Eminenz, Sie zum Schluss zum Fest zu beglückwünschen, für Ihren Besuch zu danken und Ihnen die kraftvolle Hilfe Gottes im Dienst der Kirche und im Werk der christlichen Einheit zu wünschen. Unser in Bethlehem geborene Herr Jesus Christus bewahre Sie auf viele und gute Jahre!

Ansprache

Seiner

Eminenz

des

Erzbischofs

von

Wien

Kardinal

Dr.

Christoph

Schönborn

in

der

russisch-orthodoxen

Kathedrale

des

Hl.

Nikolaus

in

Wien

am

7.

Jänner

2004

Vladyko,

liebe Brüder und Schwestern!

Vladyko,

liebe Brüder und Schwestern!

Christus ist geboren als kleines Kind in

einem armen Stall in Bethlehem. Gott hat sich so klein gemacht, um bei uns zu

sein. Das muss unser Herz bewegen, wenn Gott so demütig ist, dass auch wir

miteinander demütig sind. Wenn Gott so barmherzig ist mit uns, dann müssen auch

wir miteinander barmherzig sein. Der hl. Maximus hat gesagt: „Nichts kann das

menschliche Herz mehr bewegen als die Barmherzigkeit und die Demut Gottes.“

Die Spaltung zwischen unseren Kirchen ist oft

auch das Ergebnis unserer menschlichen Sünden. Und deshalb dürfen wir, wenn wir

bei der Krippe von Bethlehem miteinander beten, nur Gott bitten, dass Er uns

unsere Sünden verzeiht und dass wir neu lernen, miteinander barmherzig zu sein,

auch zwischen unseren Kirchen, dass Wahrheit und Liebe sich umarmen, wie der

Psalm sagt. Und in diesem Sinne, Vladyko, freut es mich, dass wir heute

einander den Friedensgruß geben durften. Möge dieses Zeichen auch ein Zeichen

der Hoffnung sein.

Ich darf Sie, Vladyko, bitten, Seiner

Heiligkeit dem Patriarchen Aleksij meine herzlichen und ergebenen

Weihnachtsgrüße zu übermitteln. Und auch Ihnen sage ich für Ihren Dienst in

Wien und in Österreich ad multos annos – mnogaja leta, Vladyko. Und allen ein

gesegnetes, freudiges, ja auch fröhliches Weihnachtsfest!

Franz Kardinal König ist

in der Nacht auf Samstag, 13. März, gestorben. Der Wiener Alterzbischof, der im

99. Lebensjahr stand, starb gegen drei Uhr im Schlaf.

Geboren am 3. August

1905 als ältester Sohn einer Bauernfamilie in Warth bei Rabenstein an der Pielach

in der Diözese St. Pölten, besuchte Franz König das Stiftsgymnasium Melk, wo er

1927 die Matura mit Auszeichnung ablegte.

Im Herbst 1927 begann er

sein Studium der Philosophie und der Theologie an der Päpstlichen Universität

Gregoriana, sowie altpersische Religion und Sprachen an der Orientalistischen

Fakultät des Päpstlichen Bibelinstitutes in Rom. 1930 wurde er zum Dr.phil.

promoviert und am 29. Oktober 1933 in Rom zum Priester geweiht. Von 1934 bis

1937 war er in seiner Heimatdiözese als Kaplan in Altpölla, Neuhofen an der

Ybbs, St. Valentin und Scheibbs in der praktischen Seelsorge an der Basis

tätig. In dieser Zeit vollendete er auch seine theologischen Studien und wurde

1936 zum Dr.theol. promoviert. Ab 1938 war König Domkurat in St. Pölten und Jugendseelsorger

der Diözese. Ein besonderes Anliegen war ihm die Kriegsgefangenenseelsorge, bei

der ihm seine Russischkenntnisse sehr hilfreich.

1945 wurde er

Religionsprofessor in Krems und habilitierte sich in Wien als Privatdozent für

Religionswissenschaften im Rahmen des Faches der alttestamentlichen

Wissenschaften. König ist bis heute einer der besten Kenner der Ideenwelt der

altiranischen Religion des Zarathustra. 1947 erschien sein Buch "Das Alte

Testament und die altorientalischen Religionen". 1948 erfolgte die

Berufung als außerordentlicher Professor für Moraltheologie nach Salzburg. Hier

leistete er die Hauptarbeit an dem großen religionsgeschichtlichen Werk

"Christus und die Religionen der Erde" (1951), das als Standardwerk

der Religionswissenschaft angesehen wird und viele Auflagen erlebte.

Am 31. Mai 1952 ernannte

Papst Pius XII. König zum Titularbischof von Livias und Koadiutor mit dem Recht

der Nachfolge des St. Pöltener Bischofs Michael Memelauer. Am 31. August 1952

erfolgte die Bischofsweihe im Dom zu St. Pölten durch Bischof Michael

Memelauer. Im Herbst desselben Jahres wurde er von den österreichischen

Bischöfen zum Referenten für Jugendfragen gewählt. 1956 erschien sein

"Religionswissenschaftliches Wörterbuch".

Am 10. Mai 1956 ernannte

Papst Pius XII. König zum Erzbischof von Wien, am 17. Juni erfolgte die

Inthronisation. König wählte als Motto eine Stelle aus dem Epheserbrief des

Apostels Paulus "Veritatem facientes in caritate" (Die Wahrheit in

Liebe tun). In das Kardinalskollegium wurde er am 15. Dezember 1958 von Papst

Johannes XXIII. aufgenommen.

Am 21. Februar 1959

wurde Kardinal König für kurze Zeit zum Militärvikar für Österreich ernannt.

Als Erzbischof von Wien war König Befürworter und Motor einer den Menschen

nachgehenden Seelsorge. Er selbst unternahm viele hunderte von Besuchen in

Pfarren, aber auch Betrieben und Schulklassen, um mit arbeitenden Menschen und

mit der Jugend in persönlichen Kontakt zu kommen.

1965 vertraute ihm Papst

Paul VI. die Leitung des neugegründeten vatikanischen Sekretariates für die

Nichtglaubenden an. In dieser Funktion nahm Dr. König auch regelmäßig am

"Vatikanischen Ministerrat", der Arbeitssitzung der Vorsitzenden der

Kurienorgane, teil.

Als spezifische Aufgabe

des Erzbischofs von Wien sah Kardinal König die Überwindung der Isolierung der

Kirche im kommunistischen Machtbereich durch Herstellung brüderlicher Kontakte

der Kirche in Österreich zu den Nachbarkirchen im Osten. Er selbst reiste als

erster "westlicher" Kardinal nach Osteuropa. Bei der ersten dieser

Reisen - der Fahrt zum Begräbnis des Zagreber Kardinals Stepinac - erlitt er am

13. Februar 1960 bei einem Autounfall schwere Verletzungen. Später unternahm

der Kardinal zahlreiche Besuche in fast allen Oststaaten, die stets der

Begegnung mit Bischöfen, Priestern und Gläubigen der Kirche dieser Länder

dienten.

Im Auftrag von Johannes

XXIII. fuhr er am 18. April 1963 erstmals in die amerikanische Gesandtschaft

nach Budapest, um mit dem dort im Asyl lebenden ungarischen Primas Mindszenty

zu sprechen. Diese Besuche wiederholten sich in den folgenden Jahren und

führten schließlich zur Ausreise Mindszentys. Von Anfang an bildeten

ökumenische Kontakte einen weiteren Schwerpunkt von Kardinal Königs Wirken.

Durch Besuche beim

Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel, beim rumänischen Patriarchen in

Bukarest, beim koptischen Patriarchen in Kairo, beim serbischen Patriarchen und

zahlreichen anderen führenden Persönlichkeiten wurden entscheidende Kontakte

für den Dialog mit den orthodoxen Kirchen geknüpft. Eine besondere Funktion

übernahm dabei die von König 1964 gegründete Stiftung "Pro Oriente",

die vor allem durch ihre internationalen ökumenischen Symposien dem

theologischen Gespräch weitreichende Impulse zu geben vermochte. Großes

Interesse brachte Kardinal König - auch als Wissenschaftler - den

nichtchristlichen Religionen entgegen. 1964 leitete er im Rahmen des

Eucharistischen Weltkongresses in Bombay das große Religionsgespräch, an dem

Vertreter aller Weltreligionen teilnahmen. Auf vielfältige Weise trug Kardinal

König zum Dialog der katholischen Kirche mit Judentum und Islam bei.

Der langwierige Weg nach Europa

Kardinal Franz König

Der Weg nach dem neuen,

gemeinsamen Europa ist langwierig und schmerzlich. Dies verlangt einerseits vom

Westen des Kontinents ein besonderes Maß an Solidarität. Für Österreich

andererseits ist aber ein Prozeß der Bewußtwerdung im Gange, daß dieses Land in

Europa aufgrund seiner geographischen Lage, besonders seiner Geschichte des

ehemaligen Habsburgerreiches eine Verbindungsfunktion, eine Brückenfunktion

besonderer Art zur Kenntnis nehmen soll. Hier, an der ehemaligen Grenze zweier

Welten, sozusagen, - der Eiserne Vorhang war bis zur Wende gleichzeitig im

Osten und Südosten Österreichs die Staatsgrenze - ist man deutlicher konfrontiert

mit östlichen, das heißt, vor allem mit den slawischen Sprachen, mit den Folgen

des abendländischen Schismas von 1054, aus dem die orthodoxen Kirchen

hervorgegangen sind; hier ist die historische Begegnung zwischen Rom und Byzanz

noch immer sehr lebendig, wie es uns der Balkan der Serben und Kroaten vor

Augen führt. Denn das Christentum kam aus dem östlichen Byzanz nach Serbien und

aus dem lateinischen Rom nach Kroatien. Daher sind die Kroaten heute

römisch-katholisch und die serben seit dem Jahr 1054 orthodox. Daraus entstand

trotz des gleichen Glaubensbekenntnisses und der gleichen Sprache eine

Entfremdung, ein Gegensatz und eine tiefe Kluft. Und in Bosnien und in

Herzegowina hatte der Islam in der Vergangenheit eine Brückenfunktion zur

östlichen und westlichen Christenheit ausgeübt. Hier in Österreich kann man

also mehr als anderswo die Schwierigkeiten des historischen Konfliktes einer

östlich-westlichen Spannung erkennen und sich daher auch mehr als anderswo auf

die Suche nach immer neuen Wegen der Verständigung machen. Wer sollte mehr

Verständnis für diesen zweifellos schwierigen Prozeß haben können, als

Österreich, dessen Menschen durch die Last der Geschichte, aber auch durch eine

ähnliche Mentalität, ja, durch Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen immer

wieder veranlaßt waren, nicht nur über die Grenzen zu blicken, sondern sie auch

immer wieder zu überschreiten.

Über Einladung Papst Johannes XXIII. Überschritt ich zum ersten mal den

Eisernen Vorhang in Richtung Budapest, um den dort in der amerikanischen

Botschaft im Asyl befindlichen Kardinal Mindszenty zu besuchen. Noch vor Beginn

des Zweiten Vatikanischen Konzils fragte mich Papst Johannes XXIII., warum ich

Kardinal Mindszenty, den Primas der katholischen Kirche Ungarns, noch nicht besucht

hätte. Diese Frage wurde für mich Anlaß, um einen ersten Versuch zu

unternehmen, aus Wien hinaus den Eisernen Vorhang zu überschreiten, um

katholische Bischöfe, Diözesen und Pfarrgemeinden des Ostens aufzusuchen. Nach

Überwindung einiger diplomatischer Schwierigkeiten war dies damals auch

gelungen. So wurde mir in etwa bewußt, welcher Gegensatz besteht zwischen einem

östlichen und westlichen Europa. Und damit wurden mir folgende Zusammenhänge

allmählich deutlicher:

Die Geschichte

Zentraleuropas, durch Jahrhunderte die Geschichte des Habsburgerreiches, ist

noch immer eine Kraft, die Staat und Nationen in der Mitte Europas in einer

besonderen Weise verbindet. Was in der Zeit der Habsburgermonarchie in

Mitteleuropa aufgebaut wurde, besteht heute noch als Gefühl gegenseitiger

Verbundenheit über alle geschichtlichen Ereignisse hinweg. Das beinhaltet eine

besondere Aufgabe für Österreich. Ich weise damit auf einige Beispiele hin:

Mit dem Blick auf die

Zukunft Europas wird es für die junge Generation immer mehr eine Aufgabe sein,

sich für Geschichte und Sprachen des slawischen Ostens zu interessieren. In

Österreich soll es daher für junge Menschen ein Anliegen sein, nicht nur

westliche, sondern auch östliche (slawische) Sprachen zu lernen.

Westeuropa ist gewiß

nicht Europa, sondern nur ein Teil und kann weder durch Geld, noch durch

wirtschaftliche Dominanz allein den Weg Europas bestimmen. Der Wunsch und der

Wille der osteuropäischen Staatengruppe, genau genommen, ihr Recht, in die

europäische Union aufgenommen zu werden, ist für die Zukunft Europas von großer

Wichtigkeit. Wenn daher in Westeuropa die wirtschaftlichen Interessen allein

entscheiden und die Bedingungen für die Aufnahme vorschreiben, so kann das eine

tiefe Enttäuschung, ja, eine Abkehr Osteuropas von Europa fördern. Wer

persönlich den Osten kennt, sich mit dem Osten daher auch verbunden weiß, wer

um den guten Willen jener Menschen weiß, die nach dem Gang durch die

kommunistische Wüste ihren Staat und ihre Wirtschaft wieder aufbauen wollen, um

das sogenannte Europa-Niveau zu erreichen, der fühlt sich bedrückt durch den

Eindruck, daß der Weg nach Europa scheinbar in erster Linie vom westlichen

Europa abzuhängen scheint. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit einer

gesicherten Wirtschaft als Grundlage einer sozialen Ordnung, scheint mir mehr

Großmut und Bereitschaft zu einer direkten und moralischen Unterstützung ein

Gebot der Stunde zu sein. Daher ist es angezeigt, nicht über die

"Osterweiterung" zu sprechen, sondern über die "Europäisierung"

des Kontinents.

Die christlichen Kirchen

können hier viel mithelfen, durch ihre lebendige grenzüberschreitende

Glaubensgemeinschaft. In Österreich haben wir ein praktisches Beispiel. Bereits

im Jahre 1964, also noch im zweigeteilten Europa, ergab sich durch die Gründung

der Stiftung "Pro Oriente" in Wien eine Möglichkeit, aus

mitteleuropäischer Sicht Brücken nach dem Osten zu bauen. Diese Wiener Stiftung

mit dem Hinweis auf den Namen der Stadt, die immer noch einen guten Klang in

Osteuropa hat, kann so genützt werden für das ökumenische Gespräch, für

ökumenische Begegnungen mit der Orthodoxie. - Unlängst hat Patriarch

Bartholomaios von Konstantinopel aufmerksam gemacht, daß durch "Pro

Oriente" ein "Dienst der Versöhnung" geleistet werde; der Patriarch

von Moskau und ganz Rußland, Alexij II., sprach von einer hundertfältigen

Frucht durch die Tätigkeit von "Pro Oriente". Wenn der Amerikaner S.

P. Huntington in seinem Buch "The Clah of Civilizations" (251,508)

von einer historischen Scheidelinie spricht, die seit Jahrhunderten die

christlichen Völker des Westens von den muslimischen und (!) orthodoxen Völkern

trennt, so hat die Stiftung "Pro Oriente" durch ihre ökumenische

Arbeit aufmerksam gemacht, daß durch die ökumenische Arbeit von "Pro

Oriente" Brücken für das größere Europa gebaut werden können.

Mit solchen Hinweisen wird es deutlich, daß für Österreich der weg nach Europa

über Mittel- oder Zentraleuropa geht. Denn hier, an den östlichen und

südöstlichen Grenzen Österreichs begegnen sich Christen verschiedener

Konfessionen und Sprachen, germanische, slawische, romanische, die für die

Geschichte Europas von besonderer Bedeutung waren und bleiben. As ist zugleich

ein kultureller Reichtum, der für das künftige Europa heute im westlichen Europa

nicht ausreichend gesehen, vielleicht auch nicht verstanden wird.

An der schwelle eines neuen Millenniums stellen wir daher fest: Für das

Verständnis des neuen Europas ist die Kenntnis der mitteleuropäischen

Geschichte, Kultur und Religionsgeschichte wesentlich.

Wie zur Zeit eines Benedikt, zur zeit der Völkerwanderung, haben wir heute die

Last und die Chance eines neuen Anfangs. Das Schicksal dieses neuen Europas aus

Ost und West mit dem Akzent auf der Brückenfunktion Mitteleuropas liegt in

unseren Händen; Österreich ist in besonderer Weise dafür mitverantwortlich.

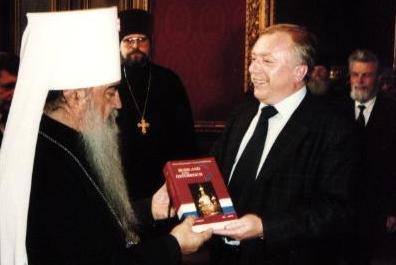

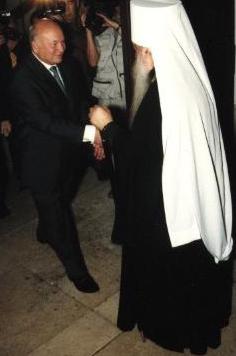

Empfang in

der Russische orthodoxe Kathedrale zum Hl. Nikolaus in Wien

Offener Brief

Seiner

Heiligkeit Patriarch ALEKSIJ II,

Patriarch von Moskau und der Ganzen Rus',

an

die Bischöfe, den Klerus und die Gläubigen Russischer Orthodoxer Tradition in

West-Europa

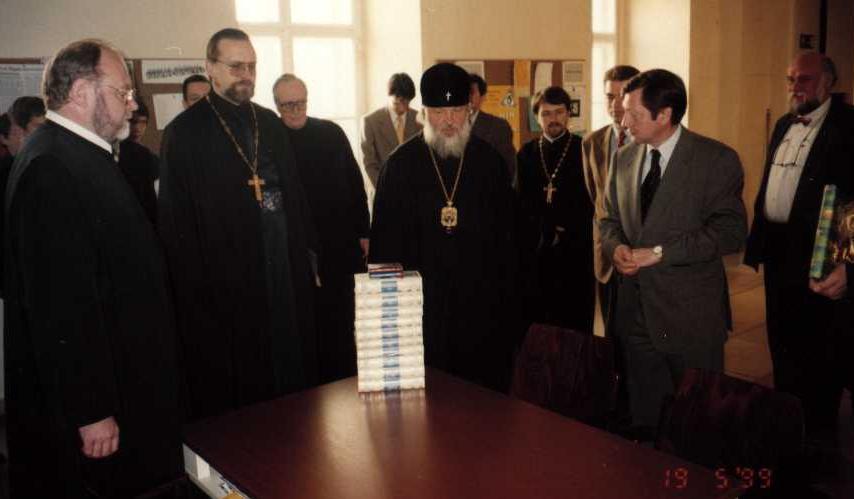

Besuch S.E. des Metropoliten KYRILL von Smolensk und Kaliningrad

Vorsitzender des Aussenamtes des

Moskauer Patriarchates in WIEN

S.Heiligkeit Patriarch ALEKSIJ II.:

"Die WELT auf dem KREUZWEG"

zu den neuen globalen Herausforderungen an der Jahrtausendwende

S.E. Metropolit KYRILL

"Die UMSTAENDE einer NEUEN ZEIT"

zur Bedeutung christlicher Werte im sich vereinigenden Europa

"Im Zeichen des Milleniums"

!!! All-Orthodoxe Begegnung im Heiligen Land !!!

Bild, Bericht und Botschaft

- FEIERN und BESUCHE zu "100 Jahre Hl. NIKOLAUS KATHEDRALE zu

Wien"

- BEGRAEBNIS S.E.

Metropolit IRINEJ von WIEN und OESTERREICH

Empfang in der Russische orthodoxe Kathedrale zum Hl.

Nikolaus in Wien

Am 30. Oktober 2003

besuchten auf Einladung des Vertreters der Russisch-Orthodoxen Kirche bei der

EU, des Bischofs von Wien und Österreich, Hilarion, die Vertreter der

Christlichen Kirchen und Gemeinden die Kathedrale zum Hl. Nikolaus in Wien

(Jaurèsgasse 2).

Am Empfang nahmen teil: Seine Eminenz der Metropolit von Austria, Exarch von

Ungarn und Westeuropa Dr. Michail Staikos; in Vertretung des Pirmas von Ungarn,

Erzbischof DDr. Peter Erdö Prälat Dr. Eörs Csordas vom Pazmaneum in Wien; Frau

Oberin Professor Christine Gleixner vom Ökumenischen Rat der Kirchen

Österreichs; der Superintendent der Evangelischen Kirche AB Magister Werner

Horn; der Bischof der Altkatholischen Kirche Österreichs Bernhard Heitz; Hochw.

Prälat, der Abt des Stiftes Heiligenkreuz Gregor Henckel-Donnersmarck;

Kanonikus Patrick Curran von der Anglikanischen Kirche Österreichs; der

Superintendent der Methodistenkirche Österreichs Lothar Pöll; Frau Maria Anna

Mayr-Melnhof Mitglied des Kuratoriums von Pro Oriente; der Präsident von Pro

Oriente Dr. Johann Marte und andere Mitglieder von Pro Oriente; Vertreter der

Caritas Österreich; die Vertreter aller orthodoxen Kirchen in Österreich;

Vertreter der altorientalischen Kirchen; von der Österreichischen Gesellschaft

für Kirchenrecht: Ord.Univ.Prof. Dr. Richard Potz; Frau Dr. Brigitte Schinkele;

Dr. René Kuppe und andere.

Im Verlauf des Empfanges hielt Bischof Hilarion eine kurze Ansprache an die

Gäste, deren Text nachstehend angeführt ist.

Grußwort des Vertreters der Russischen Orthodoxen Kirche bei der EU, des

Bischofs Hilarion von Wien und Österreich, beim Empfang in der Kathedrale zum

hl. Nikolaus in Wien am 30. Oktober 2003

Eminenzen, Exzellenzen, verehrte Gäste!

Ich begrüße Sie herzlich in den Räumlichkeiten der Kathedrale zum hl. Nikolaus,

der Kathedralkirche der Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche von Wien und

Österreich.

Wien ist die Hauptstadt eines Landes, in dem die überwältigende Mehrheit der

Gläubigen der Katholischen Kirche angehört. Dennoch war Österreich immer für

seine ökumenischen Traditionen berühmt; hier wirken auch die anderen

christlichen Gemeinden ungehindert und in enger Zusammenarbeit. Die Teilnahme

von hohen Vertretern der Katholiken, Orthodoxen und Protestanten am heutigen

Empfang ist der sichtbare Ausdruck dieser Einheit und der brüderlichen

Zusammenarbeit.

Die russische Orthodoxie ist auf österreichischem Boden schon mehr als 250

Jahre heimisch. Die ersten Priester aus Russland kamen in der Mitte des XVIII.

Jahrhunderts nach Wien; anfangs verrichteten sie ihren Dienst in

Räumlichkeiten, die der Russischen Botschaft gehörten. Gegen Ende des XIX.

Jahrhunderts wurde auf dem Territorium der Botschaft diese mächtige Kirche

gebaut, die bis heute eine Zierde der österreichischen Hauptstadt ist. Zurzeit

werden an der Kirche weitläufige Restaurationsarbeiten begonnen, deren Ziel

eine völlige Erneuerung der Kirche sowohl außen als auch innen ist.

Die Russische Orthodoxe Kirche ist nicht nur die Kirche Russlands: zu ihr

gehört die Mehrzahl der Gläubigen in der Ukraine, der Belarus, Moldovas, der

Baltischen Länder und der Staaten Mittelasiens. Deshalb haben wir unter unseren

Gläubigen Vertreter der verschiedensten Nationalitäten. Den Gottesdienst am

Sonntag besuchen 200 bis 300 Personen, an großen Feiertagen kommen fast 1000

Gläubige, und die Kirche kann alle, die sie besuchen wollen, nicht fassen. Die

Gottesdienste werden in kirchenslavischer und teilweise in deutscher Sprache gehalten.

Es gibt eine Sonntagsschule für Kinder und katechetische Gespräche für

Erwachsene.

Ich möchte Ihnen allen, liebe Gäste, bestätigen, dass unsere Kirche und unsere

Diözese zur aktiven Zusammenarbeit mit den christlichen Gemeinden Österreichs

bereit ist. Nur mit gemeinsamen Anstrengungen können wir den Anforderungen der

heutigen säkularen Gesellschaft widerstehen, in der eine sehr schnelle Abkehr

von den sittlichen und geistigen Idealen des Christentums vor sich geht.

Gestatten Sie mir, Sie alle, liebe Gäste, noch einmal in diesem Gotteshaus zu

begrüßen und Ihnen gute Gesundheit, ein langes Leben und die unerschöpfliche

Hilfe Gottes in Ihrer Arbeit zu wünschen.

Vorlesung des Metropoliten Kyrill von

Smolensk und Kaliningrad bei der Tagung über die Grundlagen der

Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche (Wien, Österreich, 10.9.03)

Die Jubiläums-Bischofssynode der Russischen Orthodoxen Kirche, die im Jahre

2000 stattgefunden hat, verabschiedete eine große Zahl von wichtigen

Beschlüssen und Dokumenten, wie es nie zuvor in den letzten Jahrzehnten der

Fall war. Unter ihnen nehmen die durch die Synode einstimmig beschlossenen

"Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche"

eine besondere Stellung ein. Dieses Dokument kodifiziert die orthodoxe Sicht

auf eine Fülle von Aspekten der gegenseitigen Beziehungen von Kirche, Staat und

Gesellschaft, aber auch auf brennende Probleme der Gegenwart.

Seit Beginn der 80er Jahre wuchs in unserer Kirche das Bedürfnis, den Sinn des

zurückgelegten historischen Weges zu ergründen und eine Strategie für die

kirchliche Tätigkeit für die nächste Zukunft zu entwerfen. Außerdem hatten sich

viele Fragen angehäuft, auf die keine klare kirchliche Antwort gegeben worden

war, und auch hätten nicht alle in der Vergangenheit geeigneten Antworten auf

heute angewendet werden können. Es war eine echte pastorale Notwendigkeit

entstanden, für den Menschen der Gegenwart eine rechte Orientierung im

gesellschaftlichen und persönlichen Leben aufzuzeigen. Eine derartige Arbeit

konnte nur auf Grundlage einer seriösen Beurteilung der historischen Erfahrung,

der daraus gewonnenen Einsichten und einer Standortbestimmung der Kirche

hinsichtlich ihrer Beziehung zu den neuen Realitäten durchgeführt werden.

Im 20. Jahrhundert durchlebte die Russische Orthodoxe Kirche eine bisher

beispiellose Etappe ihrer Geschichte. Nach einer fast 1000jährigen

Unterstützung von Seiten des Staates und der Gesellschaft wurde unsere Kirche

im Jahre 1917 mit offener Feindschaft und einer aggressiven, auf die Ausmerzung

der Religion zielenden staatlichen Politik konfrontiert. Diese Ereignisse

stellten die akute Frage nach der Beziehung der Russischen Kirche zu den

verschiedenen politischen Systemen und Ideologien. Hatte es doch die Russische

Kirche bis zur Februarrevolution einzig und allein mit der Staatsform einer

Monarchie zu tun gehabt, welche die Orthodoxie zum Fundament der Sozialordnung

gemacht hatte.

Die besten Geister des damaligen Russland, unter ihnen auch viele Bischöfe,

Seelsorger und Theologen, verstanden, dass die Kirche eine gewisse Last der

sittlichen Verantwortung für die ausgebrochene Katastrophe trug. Die

revolutionären Ereignisse beschleunigten die Erarbeitung eines umfassenden

Planes für die Gesundung des kirchlichen Lebens, der auf dem Allrussischen

Landeskonzil 1917-1918 erörtert wurde. Aber den Konzilsbeschlüssen war es auf

Grund der einsetzenden bolschewistischen Verfolgungen nicht beschieden, zur

Gänze umgesetzt und entwickelt zu werden. Unter diesen nicht einfachen Bedingungen

versuchte das kirchliche Bewusstsein intensiv, seine Beziehung zur neuen Macht

und ihrer Tätigkeit zu klären. Die ersten Schritte in dieser Richtung unternahm

noch der heilige Patriarch Tichon (Belavin), der sich in seinen letzten

Lebensjahren bemühte, der Kirche im sowjetischen Staat eine legale Stellung zu

gewährleisten. Dieses Unterfangen setzte Metropolit, später Patriarch Sergij

(Stragorodskij) fort.

Einige Menschen verstehen bis heute das Verhalten der Kirche in der

sowjetischen Zeit nicht richtig, indem sie es als Versöhnung mit dem

offiziellen Atheismus, ja sogar als Komplizenschaft mit ihm betrachten. Ja, die

sowjetische Regierung verlangte wie jedes andere Regime Loyalität gegenüber

ihrem politischen System, d.h. den Verzicht auf jedwede Tätigkeit, die ihren

Sturz zum Ziel hatte. Und in diesem Sinn eben anerkannte die Kirche die

Sowjetmacht, und in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges rief sie ihre

Töchter und Söhne zur Verteidigung des Vaterlandes und zum Kampf gegen den

Nazismus auf. Dabei war beiden Seiten die Unvereinbarkeit der

totalitär-kommunistischen Ideologie und des orthodoxen Glaubens offensichtlich.

Eben aus diesem Grunde war es der Kirche verboten, die Mauern des Gotteshauses

zu verlassen und auf dem Gebiet der Bildung, Wohltätigkeit, eines weiten

Verlagswesens und in der Öffentlichkeit überhaupt aktiv zu sein. Einem

aufmerksamen Erforscher der Sowjetzeit in der Geschichte der Russischen Kirche

werden Fakten nicht verborgen bleiben, die davon Zeugnis ablegen, dass unsere Bischöfe

und Seelsorger sich mit allen Kräften bemühten, das Zeugnis der Kirche in der

sowjetischen Gesellschaft zu erhalten und auszuweiten. So haben sie Kirchen und

Klöster bei Schließungsversuchen verteidigt, wie das der Metropolit von Tallin

und Estland, der heutige Patriarch von Moskau und der ganzen Rus' Seine

Heiligkeit Aleksij (Rüdiger) gemacht hat. Oder sie haben die internationalen

Kontakte der Kirche ausgedehnt und ihr somit die Unterstützung der

Weltöffentlichkeit gewährleistet, wie das der Metropolit von Leningrad und

Novgorod Nikodim (Rotov) gemacht hat. Mehr noch, die Kirche hat ihre

Unversöhnlichkeit mit der Ideologie des Atheismus durch eine Schar von

Märtyrern und Bekennern bezeugt, die trotz Nötigung und physischer Gewalt sich

von Christus nicht lossagten und Kirchen und Heiligtümer nicht der Entehrung

anheim geben wollten. Ich meine, nicht zufällig wurden die "Grundlagen der

Sozialkonzeption der Russchen Orthodoxen Kirche" eben auf jener

Jubiläumssynode beschlossen, die auch mehr als 1000 russische Neumärtyrer und

Bekenner kanonisierte. Ihr Zeugnis hat in diesem Dokument seinen Niederschlag

gefunden.

Am Ende der 80er Jahre trat unsere Kirche in eine neue Etappe ihrer Geschichte.

Es taten sich vor ihr wiederum große Möglichkeiten zur Mission und zum Dienst

unter den Menschen der Länder der GUS und des Baltikums auf. Aber die Kirche

kehrte jetzt nicht in dieselbe Gesellschaft zurück, aus der sie nach der

Revolution herausgerissen worden war. Die Psychologie der Menschen hatte sich

verändert, verändert waren die gesellschaftlichen Werte und die äußere Umwelt,

in der die stürmische Entwicklung der neuen Technologien ihren Niederschlag

gefunden hatte. All das erforderte auch ein neues Wort. Denn in der

vorrevolutionären Literatur und umso mehr in den Werken der Heiligen Väter war

nichts zu finden z. Bsp. über die ökonomische Globalisierung, über

"humanitäre Intervention", über Klonen oder Geschlechtsumwandlung.

Die Kirche stand real vor der Aufgabe, dem orthodoxen Christen eine Antwort zu

geben, wie man in der heutigen widersprüchlichen und dynamisch sich

verändernden Welt ein solcher bleiben kann.

Mit der Zunahme der Fragen, welche die verschiedenen Seiten des Lebens des

heutigen Menschen betreffen, wuchs jedoch auch die Zahl der Antworten. Viele

Priester und Laien ließen mitunter einander widersprechende Äußerungen und

Handlungen zu.

Gleichzeitig existierte eine große Zahl von Erklärungen der Bischofssynoden,

des Hochheiligen Patriarchen und des Heiligen Synods, die verschiedene

gesellschaftlich bedeutsame Themen betrafen, wie die Beziehungen zwischen

Kirche und Staat, Konfliktsituationen in Russland und in der Welt, ökonomische

und soziale Probleme, die Haltung zum Krieg und zum Wehrdienst, verschiedene

Aspekte der Bioethik, die Entwicklung eines nationalen Rechts, globale

Administration usw. Besonders viele solcher Erklärungen erfolgten am Ende der

80er Jahre und in den 90er Jahren. Die Position des Moskauer Patriarchats

angesichts der gesellschaftlichen Fragen war jedoch in Dutzenden von Dokumenten

verstreut, von denen viele keine breite Bekanntheit erlangt hatten.

Mit einem Wort, unsere Kirche war mit der Notwendigkeit der Kodifizierung oder

Erarbeitung ihrer Position hinsichtlich vieler aktueller Fragen konfrontiert.

Dazu musste die richtige Methode für die Formulierung der kirchlichen Lehre

ausgewählt werden, die sich auf die Heilige Schrift und die Heilige Tradition

der Orthodoxen Kirche unter Berücksichtigung der russischen theologischen

Tradition stützte.

Von allem Anfang an war es klar, dass ein derart wichtiges Dokument nur durch

das konziliare Denken der Kirche beschlossen werden konnte. Daher begann die

Ausarbeitung des Textes der "Grundlagen der Sozialkonzeption der

Russischen Orthodoxen Kirche" mit dem Beschluss der Bischofssynode des

Jahres 1994 über die Schaffung einer entsprechenden Arbeitsgruppe, die in der

Folge aus Bischöfen, Klerikern, Dozenten der kirchlichen Bildungsanstalten und

Mitarbeitern der Synodalen Abteilungen bestand. Nach der Fertigstellung des

Entwurfes und seiner Erörterung mit Vertretern verschiedener kirchlicher,

staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen wurde der Text der Grundlagen

der Sozialkonzeption auf der Jubiläums-Bischofsynode approbiert.

Die "Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen

Kirche" sind ein umfangreiches und umfassendes Dokument, das Duzende von

Themen behandelt. Dazu genügt es bereits, seine Abschnitte aufzuzählen:

"Theologische Grundpositionen", "Kirche und Nation",

"Kirche und Staat", "Christliche Ethik und weltliches

Recht", "Kirche und Politik", "Die Arbeit und ihre

Früchte", "Eigentum", "Krieg und Frieden",

"Verbrechen, Sühne, Wiedergutmachung", "Fragen der persönlichen,

familiären und gesellschaftlichen Sittlichkeit", "Die Gesundheit der

Person und des Volkes", "Fragen der Bioethik", "Die Kirche

und Fragen der Ökologie", "Weltliche Wissenschaft, Kultur und

Bildung", "Die Kirche und die weltlichen Massenmedien" und

"Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des

Säkularismus".

In vielen Fällen formuliert das Dokument konkrete Regeln für den Episkopat, den

Klerus und die Laien - z. Bsp. bezüglich der pastoralen Praxis bei Scheidungen

und Abtreibungen, der Mechanismen der gegenseitigen Beziehungen mit

verschiedenen Ebenen und Branchen der Staatsmacht und konkreter

Verfahrensweisen der Konfliktlösung mit der Staatsmacht und mit

Masseninformationsmitteln, darunter auch durch die Vertretung der Interessen

der Kirche vor Gericht.

Im Rahmen der heutigen Vorlesung ist es unmöglich, alle Aussagen des Dokuments

auch nur kurz darzulegen. Wir werden jedoch versuchen, unser Augenmerk auf

einige ausgewählte Stellen zu richten, die für die westlichen Christen nicht

uninteressant erscheinen.

Nicht wenige Diskussionen lösen die Probleme der Beziehungen zwischen Kirche,

Person und Staat aus. Im Abschnitt "Kirche und Staat" heißt es:

"Als unerlässlicher Bestandteil des Lebens in der gefallenen Welt, in der

Person und Gesellschaft des Schutzes gegen die gefährlichen Erscheinungsformen

der Sünde bedürfen, ist der Staat von Gott gesegnet.... Die Heilige Schrift

ruft die Machthabenden auf, die staatliche Gewalt zur Abwehr des Bösen und zur

Unterstützung des Guten zu gebrauchen, worin der moralische Sinn der Existenz

des Staates gesehen wird (Röm 13,3-4)."

Die Kirche schreibt ihren Kindern vor, sich der staatlichen Gewalt unabhängig

von den Überzeugungen und der Konfession ihrer Träger nicht bloß unterzuordnen,

sondern auch für sie zu beten, "damit wir in aller Frömmigkeit und

Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können" (1 Tim 2,2). Dabei ist

es aber auch sehr wichtig, die Grenzen der Kompetenz der staatlichen Gewalt

festzulegen, daher ist im Dokument geschrieben: "Gleichzeitig dürfen die

Christen die Staatsgewalt jedoch nicht verabsolutieren und die Grenzen ihres

rein irdischen, zeitlichen und vergänglichen Sinns ignorieren, der durch das

Vorhandensein der Sünde in der Welt und die Notwendigkeit, ihr Einhalt zu

gebieten, bedingt ist." Der Staat darf sich selbst keinesfalls in eine

sich selbst genügende Institution verwandeln. Wir wissen, dass es in der

Geschichte nicht nur einmal eine solche Tendenz gegeben hat, wir wissen auch,

zu welch gefährlichen Folgen sie führen kann.

Wir anerkennen das Prinzip der gegenseitigen Nichteinmischung der Kirche und

des Staates in die Angelegenheiten des jeweils anderen, aber wir können mit

einem Verständnis des weltlichen Charakters der Staates nicht einverstanden

sein, bei dem die "radikale Verdrängung der Religion aus allen Bereichen

des öffentlichen Lebens", der "Ausschluss der religiösen

Vereinigungen bei der Bewältigung öffentlich relevanter Aufgaben" und der

"Entzug ihres Rechtes auf Bewertung der Tätigkeit der Staatsgewalt"

als Norm gelten.

Die Lage der Kirche im säkularen Staat wird im Dokument in folgender Weise dargelegt:

"Die Kirche darf nicht Funktionen an sich ziehen, die zum

Zuständigkeitsbereich des Staates gehören, wie etwa: gewaltsamen Widerstand

gegen die Sünde, Inanspruchnahme staatlicher Vollmachten, Übernahme von

Funktionen der Staatsgewalt, die Zwang oder Einschränkung beinhalten.

Allerdings darf die Kirche die Staatsmacht bitten oder gar auffordern, in

bestimmten Fällen ihre Macht einzusetzen; das Recht zur Entscheidung in dieser

Frage bleibt jedoch dem Staat vorbehalten." Seinerseits jedoch "darf

sich der Staat nicht in das Leben der Kirche, in ihre Verwaltung, ihren

Gottesdienst, ihre geistliche Praxis usf. einmischen, wie auch grundsätzlich in

die Tätigkeit der kanonischen kirchlichen Einrichtungen" - mit Ausnahme

natürlich jener Seiten ihrer Tätigkeit, die den Status einer juristischen

Person voraussetzen, die bürgerliche Rechtsbeziehungen aufnimmt. Die Grenzen

der Loyalität der Kirche gegenüber der Staatsgewalt sind durch das göttliche

Gebot festgelegt, die Wahrheit Christi zu verkünden und das Werk des Heiles der

Menschen unter beliebigen Bedingungen, in beliebigen Umständen zu erfüllen. Wie

lesen im Dokument: " Wenn die staatliche Macht die orthodoxen Gläubigen

zur Abkehr von Christus und Seiner Kirche sowie zu sündhaften, der Seele

abträglichen Taten nötigt, so ist die Kirche gehalten, dem Staat den Gehorsam

zu verweigern.... Sollte die Unterordnung unter staatliche Gesetze und

Verfügungen der Staatsmacht von Seiten der Fülle der Kirche unmöglich sein, ist

die Kirchenleitung nach der erforderlichen Prüfung der Frage berechtigt,

folgende Maßnahmen zu ergreifen: Aufnahme eines direkten Dialogs mit der

Staatsgewalt über das aufgekommene Problem, Aufruf an das Volk, die Mechanismen

der Volksherrschaft zur Änderung der Gesetzgebung sowie zur Revision der Entscheidungen

der Staatsgewalt anzuwenden, Appell an die internationalen Institutionen sowie

die internationale öffentliche Meinung, Appell an ihre Kinder, gewaltlosen

zivilen Widerstand zu leisten."

Die Kirche muss den Staat auf die Unzulässigkeit der Verbreitung von

Überzeugungen und Handlungen hinweisen, die zur Errichtung einer allseitigen

Kontrolle des Lebens der Person, ihrer Überzeugungen und Beziehungen zu anderen

Menschen, zur Zerstörung der persönlichen, familiären oder gesellschaftlichen

Sittlichkeit, zur Beleidigung religiöser Gefühle und zur Schädigung der

Eigenständigkeit des Volkes oder zur Bedrohung des heiligen Geschenkes des

Lebens führen. Im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der Kirche und den

politischen Kräften erhebt sich die wichtige Frage der Prinzipien der

Gestaltung der Politik in den verschiedenen Sphären der menschlichen Tätigkeit.

Diese Frage hat im Abschnitt "Kirche und Politik" ihren Niederschlag

gefunden, wo darauf hingewiesen wird, dass der Aufruf zu Frieden und Zusammenarbeit

von Menschen mit verschiedenen politischen Anschauungen eine Aufgabe der Kirche

"im Angesicht der politischen Meinungsverschiedenheiten, Widersprüche und

Kämpfe" bleibt. Die Kirche "duldet auch verschiedene politische

Überzeugungen in der Mitte des Episkopats, des Klerus sowie der Laien, mit

Ausnahme solcher, die offensichtlich zu Taten führen, die der orthodoxen

Glaubenslehre und den moralischen Normen der kirchlichen Überlieferung

widersprechen." Dabei ist "die Teilnahme der Kirchenleitung und der

Geistlichen, folglich auch der Fülle der Kirche, an der Tätigkeit politischer

Organisationen, an Wahlaktionen wie etwa öffentlicher Unterstützung an Wahlen

beteiligter politischer Gruppierungen oder einzelner Kandidaten an

Wahlkampfwerbung usw. untersagt".

Das bedeutet jedoch nicht den Verzicht der Kirche auf "öffentliche

Stellungnahmen zu gesellschaftlich bedeutsamen Fragen und auf Vertretung ihrer

Position vor den Staatsorganen des jeweiligen Landes auf der jeweiligen Ebene.

Diese Stellungnahmen werden ausschließlich durch die kirchlichen Konzilien, die

Kirchenleitung sowie die von ihnen bevollmächtigten Personen vorgebracht. Das

Recht auf Äußerung solcher Positionen kann nicht an staatliche Organe, an

politische oder auch andere weltliche Organisationen delegiert werden."

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt die Kirche die gegenwärtige Gründung

orthodoxer Parteien und gesellschaftlich-politischer Bewegungen. Es ist eine

unzutreffende Auffassung, dass die kirchliche Hierarchie derartige Initiativen

unterdrücken müsse. Denn die Kinder der Kirche sind von Geburt an mit der

Freiheit der Wahl und der Äußerung ihrer Überzeugungen und ihrer Realisierung

im Rahmen gesellschaftlicher Tätigkeit ausgestattet.

Die Teilnahme orthodoxer Laien an der Arbeit der Organe der Legislative,

Exekutive und Judikatur und politischer Organisationen ist nicht nur nicht

untersagt, sondern ist sogar eine Form der Mission der Kirche in der

Gesellschaft, "wenn sie im .Einklang mit der Glaubenslehre der Kirche,

ihren moralischen Normen und ihrer offiziellen Position in gesellschaftlichen

Fragen geschieht". Die Laien sind in Erfüllung ihrer Bürgerpflicht

berechtigt und berufen, an politischen Prozessen teilzunehmen und an beliebigen

moralisch einwandfreien Aktionen des Staates mitzuwirken. Gleichzeitig können

die Gläubigen, die individuell oder im Rahmen verschiedener Organisationen an

staatlicher oder politischer Tätigkeit teilnehmen, das nur unter der Bedingung

tun, dass sie ihre politische Arbeit nicht mit der Position der Fülle der

Kirche oder irgendwelcher kirchlicher Einrichtungen identifizieren, als würden

sie in ihrem Namen auftreten. In den Grundlagen der Sozialkonzeption wird die

Einschränkung gemacht, dass "die höchste kirchliche Gewalt der politischen

Betätigung der Laien keinen speziellen Segen erteilt". Dennoch werden die

orthodoxen politischen Laienorganisationen, die sich bemühen, ihre politische

und staatliche Tätigkeit auf Grundlage der Prinzipien der christlichen

Spiritualität und Moral zu verwirklichen, "aufgerufen, die Kirchenleitung

zu Rate zu ziehen und ihre Aktivitäten im Bereich der Realisierung kirchlicher

Positionen bezüglich gesellschaftlicher Fragen mit ihr abzustimmen". Wenn

jedoch Organisationen, an deren Tätigkeit orthodoxe Laien teilnehmen, oder einzelne

orthodoxe Politiker und im staatlichen Bereich Tätige mit der allgemein

kirchlichen Position in gesellschaftlichen Fragen wesentlich differieren oder

sich der Realisierung einer solchen Position sogar widersetzen, veröffentlicht

die Kirchenleitung eine entsprechende Erklärung zur Vermeidung von

Missverständnissen zwischen den Gläubigen und breiten Gesellschaftsschichten.

Im Abschnitt "Eigentum" sagte sich die Russische Orthodoxe Kirche

entschieden von ihr aufgezwungenen Diskussionen über "mehr oder weniger

christliche" Eigentumsformen los, unter denen verschiedene weltliche

Kräfte bald die private, bald die kollektive und bald die gesellschaftliche

Eigentumsform verstehen. Gemäß den Grundlagen der Sozialkonzeption

"erkennt die Kirche die Existenz zahlreicher Eigentumsformen an. Die

staatliche, öffentliche, körperschaftliche, private und gemischte Eigentumsform

sind in den einzelnen Ländern auf unterschiedliche Art und Weise im Verlauf der

historischen Entwicklung verankert worden. Aus Sicht der Kirche ist keine

dieser Formen zu bevorzugen. Jede von ihnen kann ebenso sündhaften

Erscheinungen wie Diebstahl, Habgier und ungerechter Verteilung der Früchte der

Arbeit zugrunde liegen wie auch als Voraussetzung einer würdigen, moralisch

begründeten Nutzung der materiellen Güter dienen."

In der Auseinandersetzung mit dem heutigen Feminismus legt das Dokument die

orthodoxe Position zum Problem der sozialen Rolle der Geschlechter und ihrer

Gleichberechtigung dar (Abschnitt "Fragen der persönlichen, familiären und

gesellschaftlichen Sittlichkeit" ). So heißt es in den Grundlagen der

Sozialkonzeption: "Während die Kirche die gesellschaftliche Rolle der Frau

würdigt und ihre politische, kulturelle und soziale Gleichstellung mit den

Männern begrüßt, wendet sie sich zugleich auch gegen Tendenzen der Abwertung

der Rolle der Frau als Gattin und Mutter. Die fundamentale Gleichheit der Würde

der Geschlechter hebt die natürlichen Unterschiede zwischen ihnen nicht auf und

beinhaltet nicht die Gleichheit der Berufung in Familie und Gesellschaft...

Die Vertreter gewisser gesellschaftlicher Strömungen neigen dazu, der Ehe sowie

dem Institut der Familie die gebührende Wertschätzung abzusprechen oder diese

gar vollständig zu leugnen, indem sie der gesellschaftlich bedeutsamen Arbeit

der Frau, einschließlich solcher Arbeiten, die mit der weiblichen Natur kaum

oder gar nicht vereinbar sind (z.Bsp. einige schwere körperlichen Arbeiten) den

Vorrang einräumen. Nicht selten wird einer künstlichen Angleichung der

Beteiligung von Frauen und Männern an jeden Bereich menschlicher Tätigkeit das

Wort geredet. Die Kirche sieht die Bestimmung der Frau weder in der

unreflektierten Nachahmung des Mannes noch im Wetteifer mit ihm, sondern in der

Entfaltung aller ihr von Gott gegebenen Fähigkeiten... Das Streben danach, die

natürlichen Unterschiede im gesellschaftlichen Bereich nicht gelten zu lassen

bzw. auf ein Minimum zu reduzieren, ist dem kirchlichen Verständnis

fremd."

Speziell muss man den Fragenbereich behandeln, den man mit dem Begriff

"Bioethik" zusammenfasst. Diese Probleme sind die schwierigsten für

die theologische Interpretation. Denn neue biomedizinische Technologien rufen

bisweilen ethische und rechtliche Kollisionen hervor, an die man zu Zeiten der

Ökumenischen Konzilien nicht einmal denken konnte.

Als Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit formulierte die Russische

Orthodoxe Kirche in den Grundlagen der Sozialkonzeption (im Abschnitt

"Fragen der Bioethik" ) eine umfassende, durchdachte und theologisch

fundierte Position zu einer ganzen Reihe von Fragen, die heute eine immer

steigende Aufmerksamkeit der Gesellschaft erregen; dabei stützte sich die

Russische Orthodoxe Kirche kreativ auf die für uns heiligen Normen der

Tradition und wandte sie auf die heutige Realität an.

Im Hinblick auf Probleme wie Abtreibung und Homosexualität war es bloß

erforderlich, die unveränderliche Lehre der Kirche zu bezeugen, die in der

Tradition ihren Ausdruck gefunden hat. Im Abschnitt "Fragen der

Bioethik" wird die Abtreibung verurteilt, es wird über die Sündhaftigkeit

homosexueller Geschlechtsbeziehungen gesprochen, und es ist die Überzeugung

ausgedrückt, dass "Personen, die eine homosexuelle Lebensführung

propagieren, keinerlei Berechtigung erhalten, sich auf den Gebieten der

Bildung, der Erziehung und sonstiger Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

beruflich zu betätigen." Demgegenüber mussten viele andere, völlig neue

Herausforderungen, die sich durch die stürmische Entwicklung der

biomedizinischen Technologien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

gestellt hatten, im Lichte jener Vorstellungen vom menschlichen Leben und der

Würde der menschlichen Person, die in der Göttlichen Offenbarung verwurzelt

sind, neu beacht werden.

Im Besonderen wurden die moralischen Aspekte der Anwendung neuer Reproduktionstechnologien

einschließlich der künstlichen und extrakorporalen Befruchtung, die Spendung

von Geschlechtszellen und die Leihmutterschaft beurteilt. Ein großer Teil davon

(mit Ausnahme der künstlichen Befruchtung unter Verwendung von Samenzellen des

Mannes) kann von der Kirche nicht gutgeheißen werden, die ja berufen ist, die

Würde der Person und die Integrität der ehelichen Beziehungen zu verteidigen.

Es wurden sowohl die positiven wie auch die negativen, für das Individuum und

die Gesellschaft gefährlichen Seiten der Entwicklung der gen-medizinischen

Methoden der Diagnostik und Behandlung, der genetischen Identifikation und der

pränatalen Diagnostik geprüft. Die grundlegenden Aussagen sind folgende:

"Die Kirche begrüßt die Bemühungen der Ärzte um eine Überwindung der

Erbkrankheiten. Zugleich darf das Ziel eines genetischen Eingriffs jedoch nicht

in der künstlichen ,Vervollkommnung' des Menschengeschlechts oder in einer

Änderung des Ratschlusses Gottes über den Menschen liegen... Deshalb dürfen die

genetische Identifikation sowie die genetische Testierung nur in

Übereinstimmung mit der Achtung der Freiheit der Person durchgeführt werden...

Die pränatale Diagnostik gilt als moralisch gerechtfertigt, wenn sie auf die

Heilung der entdeckten Krankheiten in möglichst frühen Stadien oder auf die

Vorbereitung der Eltern auf eine situationsgerechte Pflege des kranken Kindes

ausgerichtet ist. Das Recht auf Leben, Liebe und Fürsorge kommt jedem Menschen

zu, unabhängig von der Art der Erkrankung".

Auch auf das gefahrvolle Unterfangen des Klonens von menschlichen Wesen wird

eine kirchliche Antwort gegeben. Diese Idee ist "zweifellos eine Anmaßung

gegenüber der Natur des Menschen und seiner ihm eingeschriebenen

Gottebenbildlichkeit, deren unveräußerliche Bestandteile Freiheit und

Einzigartigkeit der Person sind". In Zusammenhang mit der stets steigenden

Anwendung der Transplantation von Geweben und Organen des Menschen werden vom

Standpunkt der Kirche aus wichtige Bedingungen für die moralische Zulässigkeit

solcher Eingriffe genannt: das freiwillige, zu Lebzeiten ausgedrückte

Einverständnis des Spenders und die Unzulässigkeit der Verkürzung des Lebens

eines Menschen um der Verlängerung des Lebens eines anderen willen. Unbedingt

abzulehnen ist die sogenannte Fötaltherapie, d.h. die Verwendung von Geweben

und Organen von abgetriebenen menschlichen Föten. Auch die Fragen der heutigen

Reanimatologie und Sterbehilfe wurden geprüft. Dabei wurde die eindeutige

Position der Kirche hinsichtlich der Unzulässigkeit der sogenannten Euthanasie

formuliert, d.h. der Tötung hoffnungslos Kranker selbst auf ihren Wunsch hin.

Im Zusammenhang mit der Zunahme von Eingriffen zur Geschlechtsumwandlung wird

gesagt, dass die Kirche eine tatsächlich künstlich geänderte

Geschlechtszugehörigkeit nicht anerkennen kann. Im Dokument heißt es:

"Wenn die ,Geschlechtsumwandlung' einer Person vor ihrer Taufe vollzogen

worden ist, so darf sie - jedem anderen Sünder gleich - zur Taufe zugelassen

werden, jedoch wird sie von der Kirche als ihrem ursprünglich angeborenen

Geschlecht zugehörig getauft. Die Priesterweihe sowie die kirchliche Trauung

bleiben diesem Menschen verwehrt."

Ich möchte unsere Aufmerksamkeit noch auf die Probleme der Globalisierung

lenken, die einen immer wichtigeren Einfluss auf unser Leben ausübt. Der

Abschnitt "Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des

Säkularismus" behandelt einen ganzen Komplex von sehr wichtigen weltweiten

Problemen. Vor allem wird darauf hingewiesen, dass sich die christliche Ethik

nicht nur auf die Sphäre des persönlichen Lebens des Menschen erstreckt:

"Das christliche Ideal des Verhaltens der Völker und Regierungen im

Bereich der internationalen Beziehungen ist in der ,Goldenen Regel' enthalten:

,Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!' (Mt

7,12)."

Umfassend wird der Prozess der ökonomischen, politischen, Kultur- und

Informationsglobalisierung geprüft. Als Basis für eine allgemein kirchliche

Position in dieser Frage wird die Zusammenarbeit der Kirche mit den internationalen

Organisationen (UN, EU, Europarat u.a.) ausgebaut. Einerseits muss man

anerkennen, dass es sich dabei um einen unvermeidbaren Prozess handelt, der mit

der Entwicklung des Marktes, der Informationstechnologien und

Kommunikationsmittel verbunden ist. Andererseits ist die Kirche berufen, in

dieser neuen Situation die Prinzipien einer ehrlichen, gerechten, einander

achtenden und gleichberechtigten Zusammenarbeit zu verteidigen. Es ist

unzulässig, dass durch die Globalisierung eine beschränkte Zahl von Menschen

Weltmacht und Reichtum in ihren Händen konzentrieren. Es ist auch unzulässig,

dass Völker, zu denen fast drei Viertel der Weltbevölkerung gehören, an den

Rand der Weltzivilisation gedrängt werden.

Man muss besonders den Protest der Kirche gegen die "geistige und

kulturelle Expansion und die verhängnisvolle totale Vereinheitlichung"

hervorheben. Wir fordern eine Weltordnung, "die auf den Prinzipien der

Gerechtigkeit und der Gleichheit der Menschen vor Gott aufgebaut ist sowie die

Unterwerfung ihres Willens unter nationale oder globale Zentren unterbindet,

die politischen, wirtschaftlichen und informationellen Einfluss haben".

Es scheint vielleicht jemandem, dass Säkularisierung, Globalisierung,

internationale Politik und Politik nicht "unsere Sache" seien und

dass die Kirche sich in solche Prozesse nicht einmischen solle, um ihre

"Jenseitigkeit" zu bewahren. Aber gerade die Kirche ist für das

Schicksal der ganzen Menschheit verantwortlich, gerade ihre Stimme muss als

prophetische Stimme der Wahrheit Gottes ertönen, sonst erweist sie sich ihrer

Berufung als untreu.

Daher hat die im letzten Absatz dieses Abschnitts ausgesprochene Beurteilung

eine prinzipielle Bedeutung: "Das gegenwärtige internationale Rechtssystem

beruht auf dem Vorrang der Interessen des irdischen Lebens des Menschen und der

menschlichen Gemeinschaften vor den religiösen Werten (insbesondere in solchen

Fällen, in denen erstere mit letzteren in Konflikt geraten). Diese

Vorrangstellung ist in der nationalen Gesetzgebung vieler Staaten verankert...

Eine Anzahl einflussreicher öffentlicher Mechanismen bedient sich allerdings

dieses Prinzips in offener Konfrontation mit dem Glauben und der Kirche mit dem

Ziel, sie aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Diese Erscheinungen

schaffen das allgemeine Bild der Säkularisierung des Staats- und

Gesellschaftslebens. Auch wenn die Kirche der weltanschaulichen Entscheidung

nichtreligiöser Menschen sowie ihrem Recht auf Mitgestaltung der

gesellschaftlichen Prozesse Achtung zollt, ist sie zugleich nicht in der Lage,

eine Weltordnung gutzuheißen, die ihren Ausgang bei der durch die Sünde

verdorbenen menschlichen Person nimmt. Namentlich aus diesem Grund richtet die

Kirche - unter Beibehaltung der Offenheit zur Zusammenarbeit mit Menschen

nichtreligiöser Überzeugung - ihre Bemühungen darauf, die christlichen Werte im

Prozess der Entscheidungsfindung hinsichtlich der wichtigsten öffentlichen

Angelegenheiten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene

geltend zu machen. Sie erstrebt die Anerkennung der Legitimität der religiösen

Weltanschauung als Basis gesellschaftlich relevanter Handlungen (einschließlich

solcher, die durch den Staat vorgenommen werden) sowie die Anerkennung als

eines wesentlichen Faktors, der auf die Entwicklung (Veränderung) des

Völkerrechts und der Tätigkeit internationaler Organisationen Einfluss

nimmt."

Dank der im Dokument angesprochenen aktuellen Probleme wurde ihm nicht nur in

Russland Interesse entgegengebracht, sondern auch im Ausland, und zwar nicht

nur in religiösen Kreisen, sondern auch in der weltlichen Gesellschaft. Wir

erörterten das vorliegende Dokument in verschiedenen Diözesen unserer Kirche,

im Parlament, bei öffentlichen Lesungen in verschiedenen Städten Russlands und

anderer Länder der GUS. Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, einzelne Aussagen

des Dokuments in den Massenmedien, bei Tagungen und persönlichen Begegnungen

mit religiösen, politischen und gesellschaftlichen Persönlichkeiten bekannt zu

machen und zu erklären.

Mit großer Genugtuung erfuhren wir in der Russischen Orthodoxen Kirche, dass

das Dokument auch unter Christen anderer Konfessionen reges Interesse

hervorrief. Das Dokument wurde in theologischen Gesprächen mit der

Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands und der Evangelischen Kirche in

Deutschland, im Rahmen des Weltrates der Kirchen und der Konferenz Europäischer

Kirchen und auf einer Tagung erörtert, die durch die Konrad-Adenauer Stiftung

in Deutschland veranstaltet wurde.

Welches Ergebnis haben wir durch den Beschluss dieses Dokuments erreicht?

Welchen Beitrag leistet es für das gegenwärtige Leben der Russischen Orthodoxen

Kirche? Vor allem kann jetzt die kirchliche Hierarchie auf allen Ebenen auf dem

Fundament eines konzeptuellen Zuganges zahlreiche Einzelfragen klären. Das Dokument

konstatiert eine Reihe konkreter Normen und Prinzipien und wird zu einer

verbindlichen praktischen Handreichung für Bischöfe, Priester und Laien. Das

erlaubt den Gliedern der Kirche, eine tatsächlich einheitliche und durchdachte

Position im Dialog mit der Staatsmacht und der Gesellschaft einzunehmen. Und

den "Außenstehenden", d.h. der säkularen Gesellschaft, gibt das

Dokument der Synode eine klare Vorstellung davon, was die Meinung der Kirche in

den gewichtigen Problemen der Gegenwart ist. Nach Maßgabe der Veränderung des

staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, nach Maßgabe des Erscheinens neuer

Probleme und Herausforderungen, die eine Antwort der Kirche erfordern, wird

sich die Soziallehre unserer Kirche unzweifelhaft weiter entwickeln und

vervollkommnen, weswegen das von der Synode beschlossene Dokument auch die

Bezeichnung "Grundlagen" trägt.

In vielem hängt die Zukunft der Kirche davon ab, ob wir die aus dem Glauben

entstandene Lebenssicht in gesellschaftlich bedeutsamen Werken und in

überzeugenden Antworten auf die Probleme der Gegenwart umsetzen können, davon,

ob wir den Menschen beim Finden der richtigen Lebensprioritäten und im

Beschreiten eines echt christlichen Weges helfen können. Ich glaube, der Herr

wird uns unterweisen und führen und so das Werk des Heiles auch durch unsere

bescheidenen Anstrengungen vollenden.

Übersetzung aus dem Russischen: DDr. Johann Krammer

(Deutsche Zitate aus den "Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen

Orthodoxen Kirche" wurden weitgehend - manchmal mit leichten Abänderungen

- aus folgendem Werk übernommen: Die Grundlagen der Sozialdoktrin der

Russisch-Orthodoxen Kirche. Deutsche Übersetzung mit Einführung und Kommentar.

Herausgegeben von Josef Thesing und Rudolf Uertz. Konrad-Adenauer-Stiftung

e.V., Sankt Augustin 2001)

mehr zum

Thema ...

Osterbotschaft

des

Patriarchen von Moskau

und der ganzen Rus' Aleksij II.

an die

Bischöfe,

den Seelsorgeklerus,

die Angehörigen des monastischen Standes

und alle treuen Kinder der Russischen Orthodoxen Kirche

(2004)

An Deinem Kreuze hast Du den Fluch des Baumes vernichtet.

In Deinem Begräbnis hast Du die Macht des Todes getötet.

Durch Deine Erweckung erleuchtetest Du der Menschen Geschlecht.

Darum rufen wir zu Dir: Christus, unser Gnaden spendender Gott, Ehre sei Dir.

Stichira zu Psalm 140,

Vesper am Ostersonntag

Im Herrn geliebte Hochgeweihte Bischöfe, ehrwürdige Priester und Diakone, Mönche und Nonnen, liebe Brüder und Schwestern in Christus - treue Kinder unserer Heiligen Orthodoxen Kirche! Von ganzem Herzen beglückwünsche ich jeden von euch mit den so lange erwarteten und das Leben bekräftigenden Worten: CHRISTUS IST AUFERSTANDEN!

Von neuem jubelt unsere Kirche, nachdem sie die reinigende Fastenzeit vollendet hat, und den von den Toten auferstandenen Lebensspender Christus besingt. Lasst uns in unserem Herzen die reichen Früchte unserer Bemühungen der Heiligen Vierzig Tage bewahren, um nach den Worten des heiligen Apostels Paulus "das Fest nicht mit dem alten Sauerteig zu feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit" (1 Kor 5, 8).

Nach den Worten des heiligen Athanasios des Großen hat der Herr "den Sieg über den Tod errungen . uns aber zusammen mit Ihm auferweckt, indem Er uns von den Fesseln des Todes befreit hat und uns statt des Fluches Seinen Segen gab, statt der Trauer Freude, statt der Klage das österlichen Frohlocken".

Der Erlöser ist auferstanden und nichts kann unseren Glauben an die Güte Gottes, unsere Hoffnung auf die Errettung und unsere Liebe zueinander erschüttern. Das Böse und die Sünde sind besiegt, der Himmel geöffnet, den Menschen wurde die allmächtige Gnade Gottes zuteil, und unsere Seelen versinken nicht mehr im Meer der irdischen Sorgen, der Trauer und des Kummers, Hass und Trennung verschwinden.

Das Licht der Auferstehung Christi erhellt unsere Herzen und verscheucht daraus die Finsternis des Unwissens und der Unvollkommenheit. In diesem Licht erfahren wir das Erbarmen und die Liebe des allgütigen Herrn. Und Gott gebe es, dass wir, da wir das Licht Christi einmal erfahren haben, dieses Lichtes für immer würdig sein und den Widerschein des Glanzes der Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen niemals auslöschen mögen. "Ihr leuchtenden Kinder der Kirche!", wendet sich der heilige Filaret von Moskau an uns, "nutzt das Licht, das der auferstandene Herr so reich auf euch ausgießt!"

Meine Lieben! Möge das Licht unseres Glaubens all jenen leuchten, die die Wahrheit und den Sinn des Seins suchen, die nach der göttlichen Liebe und Gnade dürsten. Lasst uns mit der Botschaft des auferstandenen Christus zu den Menschen gehen, mit guten Taten und Barmherzigkeit, und erinnern wir uns an das Gebot unseres Herrn und Erlösers: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen" (Mt 5, 16). Erfüllen wir unsere christliche Verpflichtung des Dienstes am Nächsten, indem wird versuchen, das Leben unserer Familien, der kleinen Hauskirchen, in denen unsere Kinder aufwachsen, mit dem Licht Christi zu erfüllen. Lehren und erziehen wir sie am Beispiel der Heiligen, die in unserer Heimat so zahlreich erstrahlt sind, denn durch ihre Fürbitten sind Not und Zwist oftmals von unserer Heimat abgewendet worden.

Am heiligen Ostertag schenkt uns der Herr Sein großes Erbamen, indem Er uns das Gnadenvolle Feuer aus Seinem lebensspendenden Grab schickt. Orthodoxe Christen aus der ganzen Welt, die durch die Gnade Gottes die Lichte Auferstehung Christi an diesem heiligen Ort begehen, empfangen voneinander dieses heilige Feuer und tragen es in alle Städte und Dörfer. Lasst uns auch miteinander das Licht und die Wärme des heutigen Festes teilen.

Bringen wir sie dorthin, wo man Gott nicht kennt, wo geistige Finsternis und Kälte herrschen. Erhellen und erleuchten wir jene, die heute an Armut, Krankheit, Krieg und Verbrechen leiden. Richten wir unseren Ostergruß an Menschen anderen Glaubens und anderer Überzeugungen, und denken wir daran, dass wir uns zusammen mit ihnen für ein besseres Leben einsetzen sollen. Lasst uns um die geistliche und materielle Wiedergeburt unserer Gesellschaft mühen, damit das Licht Christi unser ganzes Leben erleuchten möge.

Wieder und wieder beglückwünsche ich die Hochgeweihten Bischöfe, die Gottgeliebten Kleriker, den Mönchs- und Laienstand der Russischen Orthodoxen Kirche in der Heimat und in der Zerstreuung zum lichtvollen Fest der Auferstehung Christi. Ich beglückwünsche unsere Brüder und Schwestern - die orthodoxen Christen der ganzen Welt.

Ich sende meinen Gruß an die Bischöfe, den Klerus und das Volk der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland, mit der gemeinsam wir uns die Wiederherstellung der Koinonia und der Einheit bemühen. Ich teile die Osterfreude mit allen, die heute - in Ost und West - am selben Tag die Lichte Auferstehung Christi feiern.

Noch einmal beglückwünsche ich euch von ganzem Herzen, meine Lieben, mit den ewig lebendigen und das Leben bekräftigenden Worten, die vor mehr als 2000 Jahren als Zeichen der Hoffnung erklangen: CHRISTUS IST AUFERSTANDEN! ER IST IN WAHRHEIT AUFERSTANDEN!

Übersetzung aus dem Russischen: Erzdiakon Viktor Schilowsky, DDr. Johann Krammer

Im Herrn geliebte Väter, Brüder und Schwestern! Christus ist auferstanden!

Heute feiert die gesamte christliche Welt die Auferstehung Christi. Heute herrscht in jeder Kirche, in jeder Familie Freude über den Herrn Jesus Christus, der um unserer Erlösung willen gelitten hat und auferstanden ist.

An diesem "Fest der Feste" hören wir den an uns gerichteten Jubelruf des heiligen Johannes Chrysostomos: "Tretet also alle ein in die Freude eures Herrn! Ihr Reichen und ihr Armen, jubelt miteinander. Ihr Enthaltsamen und ihr Trägen, ehrt das Fest. Ihr, die ihr gefastet habt und die nicht gefastet haben, freut euch heute. Der Tisch ist reich gedeckt, genießt alle. Niemand gehe hungrig fort. Genießt alle das Gastmahl des Glaubens. Genießt alle den Reichtum der Güte!"

Unter den zum Ostergottesdienst Versammelten sind solche, die die Kirche regelmäßig besuchen, aber auch solche, die nur an den großen Feiertagen kommen, und solche, die nur selten das Gotteshaus besuchen. Es gibt unter uns Menschen, die seit ihrer Kindheit glauben, solche, die im reifen Alter zum Glauben gekommen sind, aber auch solche, die den Weg zu Gott gerade erst betreten haben. Aber Gott macht keinen Unterscheid zwischen Glaubenden und Nicht-Glaubenden: Er glaubt an jeden Menschen. Er liebt jeden von uns, Er hört uns jedes Mal, wenn wir uns an Ihn wenden, und ist bereit, uns zu helfen.

Auch die von Gott Selbst gegründete Kirche ist immer bereit, jedem Menschen zu helfen. Wenn Sie es schwer haben, wenn Sie Leid oder Not haben, kommen Sie in die Kirche, beten Sie zu Gott, und Er wird Sie bestimmt erhören und Ihnen helfen. Aber vergessen Sie das Gotteshaus auch in den Augenblicken des Glücks nicht. Die Kirche soll Ihr geistliches Haus werden, wo Ihre Seelen gereinigt werden und das Leben durch die Gnade Gottes verklärt wird, die trotz aller menschlichen Unvollkommenheit wirkt, ungeachtet all unserer Sünden, Unzulänglichkeiten und Schwächen.

Bringen Sie Ihre Kinder in die Kirche, denn nach den Worten des Herrn ist "ihrer das Himmelreich" (Mt 19, 14). Glauben Sie nicht, dass es genügt, ein Kind zu taufen, damit es glücklich und gesund aufwächst; für sein geistliches Wohlergehen ist eine ständige Teilnahme am Leben der Kirche unumgänglich. Bringen Sie die Kinder zur Beichte und zur Kommunion, lesen Sie ihnen das Evangelium vor, lehren Sie sie zu beten, damit sie immer eine lebendige Verbindung zu Gott haben. Wenn Sie Ihre Kinder im christlichen Geist erziehen, können Sie sie vor vielen Versuchungen und Nöten bewahren, an denen die heutige Jugend zugrunde geht.

An diesem Tag der Freude beglückwünsche ich von ganzem Herzen alle Gläubigen der Russischen Orthodoxen Kirche, die auf dem Territorium Österreichs leben, - Russen, Ukrainer, Weißrussen, Moldawier, Österreicher und Vertreter anderer Nationalitäten, aber auch die Mitglieder der georgischen Gemeinde, die unsere Kirchen besuchen.

Ich beglückwünsche die Gemeindemitglieder der Kathedrale zum heiligen Nikolaus - dem geistlichen Zentrum unserer Diözese. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden in unserer Kirche weitläufige Restaurationsarbeiten durchgeführt. Wir haben nicht wenig vor zu tun, sowohl bei der Restaurierung als auch auf dem Gebiet der Entwicklung des Gemeindelebens. Liebe Gemeindemitglieder der Kathedrale! Wenn Sie den Wunsch haben zu helfen, wenden Sie sich an den Priester und sagen Sie es ihm: Jede Initiative, jeder Vorschlag wird mit Dankbarkeit angenommen werden.

Herzlich beglückwünsche ich die russisch-orthodoxen Gläubigen in der Steiermark. Lange Zeit haben Sie keinen ständigen Priester gehabt, aber jetzt wurde für die Gemeinde Mariä Schutz in Graz ein Priester ernannt, der regelmäßig die Gottesdienste feiern und Ihnen bei der Errichtung und Festigung der Gemeinde helfen wird.

Ich wende mich mit meinem Grußwort auch an die Gläubigen unserer Kirche, die in Innsbruck leben, wo in diesem Jahr zum ersten Mal ein Ostergottesdienst gefeiert wird. Ich hoffe, dass mit Gottes Hilfe auch in Tirol regelmäßig Gottesdienste stattfinden werden, aber dazu bedarf es vor allem Ihrer eigenen Initiative und Ihres Wunsches nach einem vollwertigen kirchlichen Leben.

Geliebte Kinder unserer Heiligen Kirche! Die Gegenwart und Zukunft der Russischen Orthodoxie liegt in unseren Händen. Seien Sie deshalb nicht passive Gläubige, die ihre christlichen Pflichten sofort nach dem Gottesdienst vergessen, sondern aktive Mitglieder der Kirchengemeinde, die ihren Beitrag in das Werk der Errichtung der Kirche Christi einbringen. Nicht nur Sie brauchen die Kirche, sondern die Kirche braucht auch Sie. Die Kirche existiert durch Sie, dank Ihrer Teilnahme an ihrem Leben, dank Ihrer geistigen, moralischen und materiellen Unterstützung. Jeder von Ihnen hat etwas, was er mit der Kirche teilen könnte: der eine hat materiellen Reichtum, ein anderer Freizeit, ein dritter Talente und Fähigkeiten, die er zum Nutzen der Kirche einsetzen könnte. Vergraben Sie Ihr Talent nicht in der Erde, setzen Sie es ein, damit es hundertfachen Nutzen bringe und das Leben vieler Menschen in Ihrem Umkreis verändere.

Meine Lieben! Hören wir in dieser lichten Osternacht den an uns gerichteten Aufruf des heiligen Apostels Paulus: "Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!" (Phil 4,4). Die Freude über die Auferstehung Christi möge nie aus Ihrem Herzen weichen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Nahestehenden Frieden, Freude und Wohlergehen. Der Segen des Herrn sei mit euch allen. Christus ist auferstanden!

Übersetzung aus dem Russischen: Erzdiakon Viktor Schilowsky, DDr. Johann Krammer

Bischof Hilarion von Wien und Österreich

Die Kirche existiert, dem Himmel zugewandt auf der Erde, sie lebt in der Zeit und atmet doch zugleich Ewigkeit. Ewigkeitswert liegt auch dem kirchlichen Kalender und allen Gottesdiensten des Jahres-, Wochen- und Tageskreises zu Grunde. Im Rahmen eines Jahres gedenkt die Kirche des Schöpfungsplans und erlebt die gesamte Welt- und Menschheitsgeschichte in der göttlichen Heilsabsicht zur Rettung der Menschheit. Im Jahreskreis der Feste läuft das Leben Christi vor unseren Augen ab - von seiner Geburt bis zur Kreuzigung und Auferstehung, das Leben der Gottesmutter - von ihrer Zeugung bis zu ihrem Entschlafen, das Leben aller durch die Kirche verherrlichten Heiligen.

Im Laufe einer Woche und einer Tageseinheit wird diese Geschichte wiederum vergegenwärtigt in den Gottesdiensten. Jeder Kreis hat ein Zentrum, an dem er sich orientiert: Mittelpunkt des Tageskreises ist der Gottesdienst der Eucharistie, Zentrum des Wochenkreises ist der Auferstehungstag und Zentrum des Jahreskreises das Fest der Auferstehung Christi, Ostern.

Die Auferstehung Christi war das bestimmende Ereignis in der Geschichte des christlichen Glaubens. »Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich«, schreibt der Apostel Paulus (1. Korinther 15,14). Wäre Christus nicht auferstanden, wäre das Christentum lediglich eine von vielen Morallehren und religiösen - Weltanschauungen geworden, vergleichbar dem Buddhismus oder dem Islam.

Die Auferstehung Christi legte den Grund der Kirche durch neues Leben und ein neues gottmenschliches Sein, in welchem der Mensch Gott wird, weil Gott Mensch wurde. Das Fest der Auferstehung Christi war, solange es Kirche gibt, der Eckstein des christlichen Kalenders.